海丝气象团队深耕科普结硕果, 精彩亮相首个全国科普月主场活动

来源:福建省南安市气象局 发布时间:2025-09-03

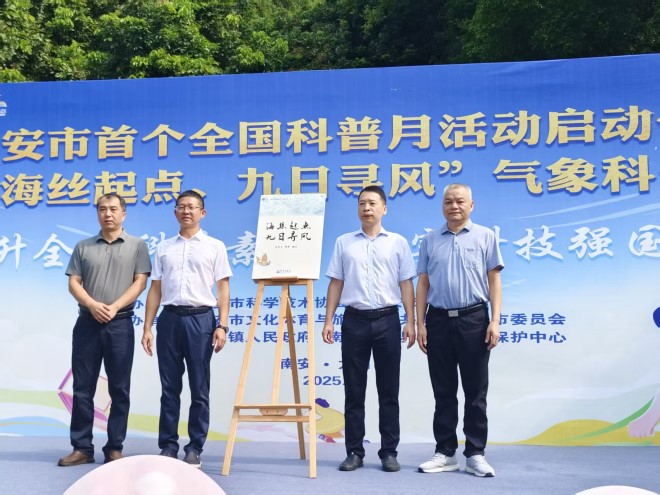

9月1日,福建省南安市首个全国科普月活动启动仪式暨“海丝起点 九日寻风”气象科普活动在九日山举办。

作为南安首个全国科普月的重要开篇活动,本次活动由市科协、市气象局牵头,多部门联合打造,以“古今交融、趣味互动”为特色,让硬核科普走出课本、走进基层、贴近群众,为市民和学生带来一场兼具知识与趣味的科学盛宴。聚焦“提升全民科学素质 夯实科技强国基础——智慧气象助力防灾减灾”主题,泉州、南安市县两级多项气象科技、科普、文化成果精彩亮相。

启动仪式环节,泉州气象科普图书《海丝起点 九日寻风》新书首发仪式隆重举行,该书深入挖掘以九日山祈风石刻为代表的世遗点气象文化资源,以“寻风之旅”为主题,融合了世遗文化、气象文化和非遗文化等内容,是省内首本将气象知识与世界遗产点相融合的气象文化书籍;市委常委、组织部部长李安辉为海丝气象科普志愿服务队授旗,进一步壮大“海丝气象”科普品牌服务力量;北山实验小学学生带来《我讲气象谚语》表演,用稚嫩声音讲述闽南气象谚语故事,传递传统气象智慧与现代科技的碰撞之美。

科普活动环节,设置“海丝起点 九日寻风”气象研学课、科普盲盒大挑战、气象防灾减灾知识宣传、气象科技和文化成果展示等,北山实验小学和丰州第一小学近60名师生参加研学。活动形式多元立体,内容鲜活有趣,实现气象科普“可看、可听、可体验”,通过沉浸式感受气象科学知识和气象文化内涵,提升气象防灾减灾意识和公众科学素养。

这场精彩活动的背后,离不开“泉州海丝气象文化科普研究团队”的长期深耕。近年来,泉州市气象部门积极探索“科技+文化”融合供给新模式,挖掘泉州世界遗产点中的气象元素和科学价值。成立泉州海丝气象文化科普研究创新团队,多维度挖掘以九日山祈风石刻为代表的泉州世界遗产点气象文化资源,打造独具特色的“海丝气象”科普品牌。

聚焦“资源库”储备,夯实气象研学基础。一是加强科技创新。开发兼具气象科学和体验功能的研学教具,如用于科普展示教学用的雨量传感器外筒、风向风速传感器装置、人影火箭发射装置等5项,相关成果获国家实用新型专利和省百万职工“五小”创新大赛三等奖;二是丰富研学储备。以“海丝气象”为核心,打造系列科普文创、视频、教具、文章、校本等5类资源库,形成课题研究成果7项、科普文章13篇,出版书籍《海丝起点 九日寻风》;三是打造标准课程。基于STEM理念,将气象研学跨学科知识整合,从编撰研学校本、规划研学路线、设计研学课程(手册)、开发研学教具、撰写研学讲解词等方面建立标准研学课程体系,形成课程3个,设计精品路线3条。

融合“本土化”创建,丰富科普品牌内涵。一是打造科普品牌。从多元角度出发,打造独具特色的“海丝气象”科普品牌,形成“海丝气象”“武荣风云”“无事小福仙”“闽南语天时”等品牌LOGO、IP形象,并设计课件、研学包、短视频、节气书签、冰箱贴等创意作品40余项,定制科普团队队旗、队服等;二是融入地方文化。将气象知识与泉州海丝文化、闽台缘文化等相结合,其中“无事小福仙”IP组合选取闽台文化中的妈祖、郑成功等四个人物二次创作,形成极具特色和趣味的《闽南语天时》表情包,赋予了传统文化符号新的科学内涵,获评全国优秀气象科普作品文创类一等奖、第七届海峡青年节银点子奖;三是凝练非遗项目。通过收集整理近800条气象谚语,并按照天气、气候、气象灾害、节气、农业气象、天文、物候等进行分类,形成反映海洋文化、农业文化、泉州文化等的闽南气象谚语资源库。去年7月,《闽南气象谚语》入选泉州市非物质文化遗产。

探索“社会化”联动,拓展气象研学路径。一是强化制度保障。市人民政府出台《关于加快推进气象高质量发展的实施意见》,市文旅局、市气象局、市教育局印发《南安市气象文旅研学发展工作方案》,推动形成气象文旅研学高质量发展的工作合力;二是坚持统筹联动。以“气象技术支撑、社会力量参与”为思路,与教育、文旅、学校、研学营地等建立合作机制,构建全社会参与气象科普研学的工作格局。聘任海丝气象研学导师6名、小讲解员5名,3名海丝气象团队成员受聘中小学“科学副校长”。三是丰富活动内涵。去年以来,共联合11个部门、5个学校、2家研学营地等举办世界气象日、首个全国科普月等南安主场活动4场,开展世遗文化进课堂、进乡村、进研学营地共计20场,获评全国气象科技活动周优秀活动、泉州市“科技志愿活动”典型案例。